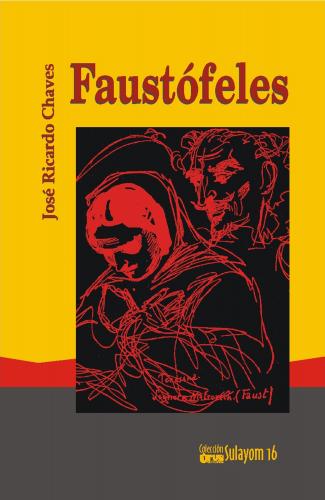

Faustófeles. José Ricardo Chaves

dibujo se llama El sabio inspirado y el círculo exterior del diagrama –te cuenta Jacobo– contiene al revés las letras AGLA, una fórmula que se refiere a las dieciocho bendiciones que se pronuncian tres veces al día en la liturgia judía. Dichas letras son las iniciales de las palabras con que empieza la segunda bendición: Attah Gibbor Le-dam Adonai. Las formas vagas que se insinúan fuera de la ventana pueden interpretarse como ángeles entrevistos que reflejan la luz celestial, como el Ángel de la Ventana de Occidente que se le apareciera a John Dee, el gran mago isabelino. Se trata, pues, querido Fausto, de la revelación del Nombre de Dios en una noche oscura de devota labor.

—¡Qué hermoso es! –exclamás.

—No sólo hermoso, sobre todo significativo. Nos habla de nuestro trabajo, Fausto, de esa espera activa en nuestra noche melancólica a que la luz brote entre los signos. Una combinación milagrosa, una permutación inspirada, el soplo del Innombrable y su santo Abulafia, permitirán la floración de esa luz que nada aclara y que sin embargo estamos condenados a buscar, a encontrar en la punta de nuestra nariz. Aquí está nuestro castigo y nuestra salvación: errar en las arenas de la letra, subir el Sinaí de la nariz.

Algo dijo Jacobo sobre la adivinación por las arenas... (¿Te acordás, Fausto, de la película con Marlene Dietrich que viste de niño con una de tus tías, El jardín de Alá –el desierto es el jardín del Inefable, Bendito sea–, en que aparece aquel adivino ciego de las arenas que tanto te impresionó?) Al no interesarte mucho el tema de la geomancia, te despediste de Jacobo. Lo dejaste sentado en un sillón, en esa amplia biblioteca de atmósfera recargada, de aire como estancado por siglos. Al fondo, la luz atravesaba los vitrales amarillos, anaranjados y azules. Los rayos crepusculares incidían lateralmente sobre el rostro de Jacobo. Nunca te pareció más sabio que en ese momento: silencioso, en medio de sombras y luz. El dibujo de Rembrandt en cierta manera duplicaba la escena, apenas con una diferencia: Jacobo estaba sentado; el otro sabio inspirado, de pie.

[1] Así fueron nombradas por sus padres teósofos para honrar los “inmortales personajes” de las noveletas de doña Mimita, autora local de simbólicos jeroglíficos literarios.

Babélica orgía de papeles

Una voracidad de lectura se había despertado en Fausto. Se las arreglaba para cumplir con sus deberes colegiales de la mejor manera, pero apenas concluía con esos estudios profanos se lanzaba de lleno a las páginas de Besant, de Leadbeater, de Jinarajadasa, de Blavatsky, del cabalista Gewurz, del mago Agripa, de Paracelso, de Eliphas Lévi; en fin, una cantidad de autores esotéricos que el apresurado joven no siempre comprendía pero a los que pretendía acceder con obstinada devoción, a veces bajo la guía de Jacobo o de algún otro teósofo versado en esas lecturas. En Fausto crecía una voracidad de saber, una codicia de conocimiento, sólo comparable a su infantil afán de atesorar comics. Dedicaba por lo menos dos horas diarias a la lectura de esos libros que asustaban un poco a Marina cuando hacía la limpieza de la habitación. Entonces ella los miraba con recelo, como si al levantar sus tapas fueran a salir de ellas murciélagos, demonios y homúnculos. Herminia y el propio Fausto trataban de calmarla diciéndole que sólo eran libros de sabiduría oculta, expresión que a la larga la asustaba más. Lo oculto familiar se torna siniestro, temible.

El muchacho conseguía los libros en la biblioteca teosófica o los pedía prestados a sus compañeros de logia. De pronto, generosa, Herminia le regalaba algún ejemplar comprado en la librería Trejos o en la Lehmann. Para la última navidad le había obsequiado Isis sin velo, de Blavatsky, dos tabicotes de pergamino sólo penetrables para un muy entusiasta lector, obra neoyorkina en la que la famosa teósofa rusa aún no afinaba su doctrina, como lo haría posteriormente con la londinense Doctrina Secreta. El caso era que nunca faltaba algún libro ocultista en las manos de Fausto.

Eulogia se había dado cuenta de la pasión de lectura de su protegido y también le proveía de textos. Ella en lo personal era perezosa para leer, prefería oír pláticas o conversar y preguntar, pero esta característica suya no impedía que colaborara con entusiasmo en el abastecimiento textual de Fausto.

Una tarde lo llamó por teléfono y le dijo que le tenía una gran sorpresa: Lorena Soto, antaño una voraz lectora de esoterismo, se había vuelto carismática, pandereta de una de esas ruidosas sectas cristianas que comenzaban a aflorar por todo el país con sus éxtasis neuróticos. Ahora Lorena consideraba su pasado como demoníaco, pecaminoso, con aromas de azufre, y para remediarlo en la medida de sus posibilidades había decidido quemar todos sus libros de ocultismo. Ya los tenía acomodados en el patio trasero de su casa, casi listos para la hoguera, sólo faltaba rociarlos con canfín o un poco de gasolina, cuando apareció su marido y le dijo que no fuera tonta, que era cierto que esos libros eran producto de Satanás y que había que librarse de ellos, pero no necesariamente por el fuego, mejor venderlos, querida, y así, el dinerito que obtengamos lo podremos regalar a la iglesia o, en todo caso, lo podemos usar para darnos un paseíto a la playa, no, mejor no, es dinero satánico, no vaya a ser que nos salemos, mejor darlo a la congregación, que la iglesia es santa y contrarresta los efluvios del Maligno, pero decime, Lorena, quién de tus antiguas amistades se podría interesar, pobres ex-amistades tuyas presas del infierno, a ver, quién que le interese un lote de tantos libros, cuántos son, ¿trescientos?, ¿cuatrocientos?, ¡ya sé!, la platuda aquella de Los Yoses, la tal Eulogia, ¿verdad?, estoy seguro que a esa señora le pueden interesar, si no para ella sí para el grupo diabólico al que pertenece, te aseguro que en esa casona de Cuesta de Núñez un día de éstos va a llover fuego del cielo, ya verás, el dedo flamígero de Dios a veces tarda pero es seguro[2], y mientras tanto ella quizás compre los libros malditos, andá, llamala, preguntale a ver qué te dice.

Y Eulogia dijo que sí, que claro, que ella compraba los libros, y están ahora aquí, en mi casa, Fausto, en cajas de cartón, el marido de Lorena los trajo rápidamente, los descargó de su camioneta y cobró una suma no muy evangélica pero indudablemente una ganga, dada la cantidad de títulos y la calidad de muchos de ellos, pues Lorena siempre se distinguió por buscar libros raros, ediciones viejas, ya ves, nadie sabe para quién trabaja, sí, Fausto, venite a Los Yoses ahora mismo para que escojás los que querás, todos si es del caso, vos decidís, vení, te espero.

Fausto, ni lerdo ni perezoso, salió disparado. Tomó un autobús que lo dejó en San José y corrió al Parque Central donde abordaría otro que lo dejaría en Los Yoses. Ya en casa de Eulogia, se puso a revisar el material libresco en medio de una euforia ante tanto título muchas veces conocido sólo por referencia. Fue vaciando las cajas de cartón, una a una, en un interminable gozo, en una excitación que no cesaba sino que más bien crecía ante cada descubrimiento bibliográfico. Eulogia lo miraba complacida sentada en una silla estilo Chippendale con respaldar gótico. Hablaba poco pues sabía que Fausto casi no la escucharía, tan fascinado se encontraba ante aquel cúmulo de libros, incapaz de poner atención a algo que no fueran esas letras impresas.

El muchacho decidió quedarse con tres cuartas partes del lote de libros. El resto –a su juicio– era material espúreo, ocultismo de pacotilla: Samael Aún Peor, Sergio Reyes de La Ferrière... El muchacho estaba inmensamente agradecido con Eulogia, a la que le debía nada menos que esa maravillosa biblioteca. Sí. Con ese material ya no tendría que pedir libros prestados –con excepción de algunos títulos verdaderamente esotéricos, como la Kabala Denudata, de Khnor Von Rosenroth puesta de nuevo a circular por Mac Gregor Mathers–. Se acercó a Eulogia y la abrazó emocionado, sosteniendo en sus manos dos libros de pasta verde de la colección rosacruz de Max Heindel. Eulogia sonrió satisfecha y besó al joven en la cabeza. Acarició su cabellera negra y le dijo: –Estoy para servirte. Decime qué necesitás y yo trataré de conseguírtelo; si puedo, claro.

—Gracias otra vez. Es usted muy buena conmigo, doña Eulogia.

—¡Qué buena