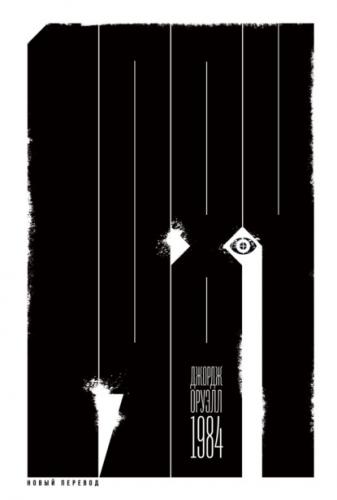

1984. Джордж Оруэлл

чернильницу и записал:

Прошлое или будущее, эра свободной мысли, время, когда люди разные, а одиночества нет, время, когда существует правда, а что сделано, то сделано, – из эпохи единообразия, эпохи разобщения, эпохи Старшего Брата, эпохи двоедума – привет тебе.

Я уже мертв, подумалось Уинстону. Кажется, только теперь, только обретя способность формулировать мысли, он сделал решающий шаг. Последствия – неотъемлемая часть любого поступка. Он записал:

Криводум не ведет к смерти. Криводум и есть смерть.

Теперь, когда он признал себя мертвецом, для него стало важно как можно дольше оставаться в живых. Два пальца на правой руке выпачканы чернилами: вот такая мелочь и может выдать. Вдруг какой-нибудь ревностный соглядатай в главке (наверняка женщина – например, та, рыжеватая, или вот темноволосая девушка из сектора художественной литературы) задумается, зачем он писал в обеденный перерыв, почему старомодной ручкой, что именно писал, – и стукнет кому следует. Уинстон зашел в ванную и тщательно соскреб чернила шершавым темно-коричневым мылом, которое драло кожу, как наждак, и потому прекрасно для этого подходило.

Дневник Уинстон убрал в ящик стола. Прятать его бессмысленно, но надо хотя бы знать, стало ли кому-то известно о существовании тетради. Положить волос на корешок – слишком очевидно. Он подобрал на кончик пальца крупную белесоватую пылинку, которую смог бы потом узнать по форме, и посадил ее на угол тетради: будут двигать дневник – непременно ее стряхнут.

3.

Уинстону снилась мать. Ему было, наверное, лет десять-одиннадцать, когда она исчезла. Высокая, статная, молчаливая женщина с плавными движениями и роскошными светлыми волосами. Отца он помнил хуже. Смуглый, худой, отец всегда носил опрятный темный костюм и очки. Уинстону помнились очень тонкие подошвы отцовских туфель. Родители, очевидно, попали под одну из первых больших чисток пятидесятых годов.

Мать сидела где-то далеко внизу, держа на руках сестренку Уинстона. Сестру он вовсе не помнил – так, слабенький тихий младенец с большими внимательными глазами. Обе смотрели на него снизу вверх, откуда-то из-под земли – со дна колодца или из очень глубокой могилы, – и опускались все ниже. Нет, они в каюте тонущего корабля, глядят вверх сквозь темнеющую толщу воды. В каюте еще есть воздух, они все еще видят Уинстона, а он их, но они погружаются глубже и глубже в зеленые воды, которые скоро скроют их навсегда. Там, где он стоит, есть воздух и свет, а их засасывает в смертельную пучину. Они там, внизу, именно потому, что он здесь, наверху, – он это знает и такое же знание читает в их глазах. Но лица их не выражают упрека, они не держат на него зла, знают лишь, что должны умереть, чтобы он остался в живых, так уж устроено, и ничего не изменишь.

Он не помнил, что именно случилось, но знал, что в его сне мать и сестра пожертвовали жизнью ради него. Сон был из тех, когда присутствует характерная атмосфера сновидения, но разум как бы продолжает бодрствовать, ему открываются факты и идеи, которые и после