librsnet@mail.ru

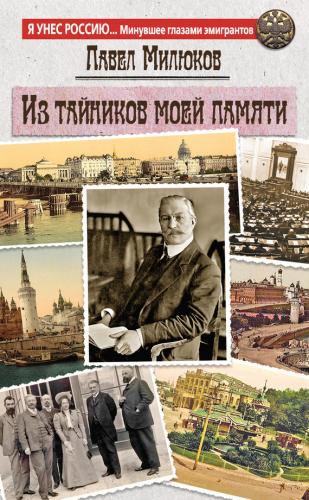

Из тайников моей памяти. Павел Милюков

мои статистические данные, которыми сам потом пользовался. Других не было. Он ловил меня на словах и искал противоречий. Опровергнуть это было нетрудно: достаточно было сослаться на общие выводы. Я не припомню, чтобы хоть одно из его возражений было основательно, хотя часть публики, уверенная в авторитете профессора и подчинившаяся его менторскому тону, наверное, думала иначе. У меня росло только чувство оскорбления за эту профанацию, рассчитанную на внешнее впечатление. Диспут кончился. Профессор Троицкий, декан факультета, поднимаясь на кафедру с листком для прочтения решения и встретив меня, спускающегося с кафедры, с соболезнованием сказал: «Что делать, вы рассчитывали на большее, ну, вы напишете другую диссертацию». А я тут же дал себе слово, которое сдержал: никогда не писать и не защищать диссертации на доктора. Через короткое время мои петербургские друзья предлагали мне представить на доктора другую мою научную работу. Я отказался.

По обычаю, профессора, один за другим, меня приветствовали с поцелуями у кафедры. Ключевский, когда дошла до него очередь, неловко и поспешно пожал мне руку. А я, с своей стороны, нарушил другой университетский обычай. После диспута обыкновенно кандидат, удостоенный степени, устраивал пирушку. Я пригласил на нее к себе домой моих молодых друзей – и не пригласил Ключевского. Это был уже форменный разрыв. Но пирушка прошла дружно и весело.

8. Петербург и заграница

Я провел в Петербурге два летних сезона, как того требовала подготовка диссертации в петербургском Государственном архиве. В первый свой приезд я был в Петербурге один, без жены. Милейший и добрейший Е. Ф. Шмурло предложил мне, в свое отсутствие, поселиться в его квартире. Второе лето мы провели вместе с женой под Петербургом, в Стрельне, имении одного из великих князей. Благодаря Евгению Францевичу, я сразу попал к старейшему из петербургских историков. Он немедленно меня познакомил с маститым К. Н. Бестужевым-Рюминым, которого я знал только по его руководству русской истории, намеренно засушенному вплоть до библиографии нашей науки. В Петербурге вообще доживала точка зрения, установленная еще Шлецером: русскую историю нельзя писать, не изучив предварительно критически ее источников. Для древнейшей истории, с которой начал и на которой остановился Шлецер, это было, конечно, вполне правильно – и знаменовало собой переход от компиляторов XVIII века к научному изучению. Но «московская школа», имевшая дело с историческим материалом более позднего времени, шагнула гораздо дальше. Во-первых, она не остановилась на изучении древнейшего периода, а включила в свою работу громадный архивный материал, из которого можно было непосредственно делать выводы для истории быта и учреждений – и для их эволюции. «Петербургская школа», даже после того, как подвергалась влиянию московской, сохранила связь с взглядами старшего поколения. В частности, и Е. Ф. Шмурло посвятил свои работы этому направлению, и его последняя предсмертная русская работа посвящена как бы обновлению руководства