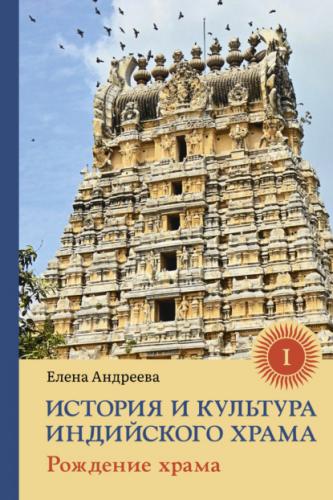

История и культура индийского храма. Книга I. Рождение храма. Елена Андреева

Однако не всегда эти различия бывают столь очевидны. Примером может служить текст Samarāṅgaṇa, который наверняка можно связать с Северной Индией – и без подробного лингвистического анализа ясно, что некоторые важные термины имеют отношение к североиндийской архитектурной традиции[6]. Вместе с тем текст описывает виды оснований, которые встречаются только в тамильской традиции (и ее производных) (Hardy, 2009: 46). Поэтому не всегда бывает понятно, какое отношение имеет конкретный текст к южноиндийской архитектуре.

Особый интерес представляет санскритский текст Kāśyapaśilpa[7], который посвящен храмовой архитектуре, искусству и ритуалистике и который, по меткому высказыванию А. Шленчки, является сочетанием агамы и шильпа-шастры[8], чем напоминает мифическое существо типа макары или киннары, объединяющее черты нескольких животных, рыб или птиц (Ślączka, 2007: 12). Kāśyapaśilpa относится к южноиндийской традиции[9] и датируется XI–XII вв., автором текста считается мудрец Кашьяпа, получивший, согласно традиции, знание шильпы от самого Шивы. Для нас данный текст представляет особый интерес по той причине, что содержит описание важных строительных ритуалов, которые являются необходимыми при возведении шиваитских храмов.

Тексту Kāśyapaśilpa посвящено исследование А. Шленчки (Anna A. Ślączka) Temple Consecration Rituals in Ancient India. Text and Archaeology (2007), где важное место отводится трем ритуалам – закладке первого камня, закладке шкатулки с драгоценностями и размещению венчающих кирпичей[10]. Помимо изучения самого текста А. Шленчка обратилась к данным археологии, исследовав старые храмы[11] (вернее, то, что от них осталось), которые были обнаружены в Индии и за ее пределами – на территории Шри-Ланки, Непала и стран Юго-Восточной Азии (Тайланд, Камбоджа, Вьетнам, Малайзия и Индонезия). В ходе своего исследования она выявила одну любопытную особенность: несмотря на то, что практически все тексты, упоминающие строительные ритуалы, относятся к индуизму, материальные следы этих ритуалов были обнаружены не только на месте индуистских храмов, но и буддийских. Таким образом, еще одной темой исследования А. Шленчки является связь между двумя группами храмов, их общие элементы и различия.

Еще одно интересное исследование посвящено санскритскому тексту Hayaśīrṣa Pañcarātra. Это диссертация Э. Раддок (Elisabeth E. Raddock) Listen how the wise one begins construction of a house for Viṣṇu (2011), основанная на первых четырнадцати главах текста, который автор определяет как самхиту (saṃhitā). Кроме того, в диссертации представлен перевод этих четырнадцати глав (paṭala). Hayaśīrṣa Pañcarātra датируется примерно IX веком и относится к вишнуитской тантрической традиции панчаратра. Соответственно, текст имеет дело с возведением храмов в рамках вишнуизма, а его название свидетельствует о связи с культом Вишну в аспекте Хаяширши, или Хаягривы, хотя некоторые его разделы посвящены иконографии других божеств[12] – Ганеши, Деви, Шивы, Сурье и т. д.

Однако для нашего исследования более важной является тема

На североиндийское происхождение текста указывают следующие моменты: план основания и, судя по всему, купола тоже, представляет собой квадрат, а какие-либо упоминания о прямоугольных, апсидальных, круглых и эллиптических планах, которые характерны для крайнего Юга, отсутствуют. Также к северноиндийской архитектурной традиции относятся некоторые термины: святилище называется не вимана

К сожалению, оригинальные версии многих текстов для автора данной книги были недоступны, поэтому пришлось обратиться к фундаментальным трудам других специалистов, посвятивших многие годы на перевод самих текстов и на изучение соответствующих контекстов.

Если шильпа-шастра имеет дело с технической стороной строительного дела, то вопросы ритуалистики больше характерны для другой группы текстов, где уделяется повышенное внимание другим темам и особенно вопросам религии. К таким текстам можно отнести агамы, пураны, тантры и др.

Также в Южной Индии встречаются, хотя и довольно редко, части таких трактатов как

Эти ритуалы описаны и в других санскритских текстах (с VII по XVI вв.), которые так или иначе касаются вопросов архитектуры и религии.

Большинство этих памятников датируются VIII–XIV вв.

Часть под названием