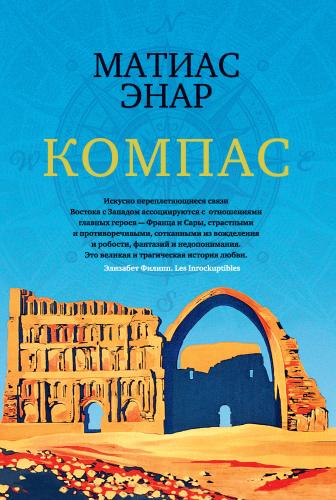

Компас. Матиас Энар

с тебя сдерут огромные деньги за осмотр абсолютно пустого помещения, ибо все экспонаты – знаменитая кушетка, ковер, хрустальный шар и картины с голыми женщинами – давным-давно находятся в Лондоне». Разумеется, это было чистой воды притворство: я, конечно же, ровно ничего не имел против Фрейда, просто решил лишний раз «пококетничать», и Сара, как всегда, прекрасно это поняла. Может, Фрейду удалось бы погрузить меня в сон с помощью своего гипнотического маятника: вот уже час, как я сижу в постели, с зажженным светом, с очками на носу, с Сариной статьей в руках, и бессмысленно озираю свои книжные полки. «Настали такие скверные времена, что я решил говорить сам с собой», – писал испанский эссеист Гомес де ла Серна[196]; ах как я его понимаю!

Мне тоже случается говорить с самим собой, находясь в одиночестве.

А иногда даже и петь.

В квартире Грубера – тишина. Наверно, хозяин спит, но к четырем часам утра непременно встанет с постели – мочевой пузырь напомнит о себе, как и мой на той Боннской конференции; боже, какой позор, – как подумаю, что публика сочла мое бегство из зала актом неприятия обвинений Бильгера; почему я тогда не догадался ему крикнуть: «Вспомни Дамаск! Вспомни пустыню в Пальмире!» Может, от этих слов он и очнулся бы, как пациент Фрейда внезапно просыпается посреди сеанса, осознав, что путал «пипиську» своего отца с лошадиным членом, и чувствуя теперь несказанное облегчение. История с Маленьким Гансом[197] все-таки звучит не слишком правдоподобно; я забыл его фамилию, знаю только, что впоследствии он стал оперным режиссером и всю жизнь боролся за то, чтобы сделать оперу подлинно народным видом искусства, вот только не помню, во что вылилась эта его лошадиная фобия и удалось ли доброму доктору Фрейду исцелить его; надеюсь все же, что, повзрослев, он уже не называет это «пиписькой». Интересно, почему он занялся именно оперой? Несомненно, потому, что на сцене встречается гораздо меньше «пиписек» и, уж конечно, гораздо меньше лошадей, чем, например, в кино. Итак, я отказался сопровождать Сару в музей-квартиру Фрейда, дуясь на нее или, вернее, «сопротивляясь» (если уж принять эту терминологию). Она же вернулась оттуда в полном восторге, брызжущая энергией, с пунцовыми от холода щеками (в тот день над Веной бушевал сильный ледяной ветер); я ждал ее в кафе «Максимилиан» на площади Вотивкирхе[198], забившись в уголок и читая газету «Standart», которой едва хватало, чтобы отгородиться от студентов и коллег, посещавших это заведение; в те времена в ней публиковался каталог DVD «Сто австрийских фильмов»: за одну только эту прекрасную инициативу – прославление австрийского кинематографа – газета заслуживала похвалы. Разумеется, одним из первых в этой серии стоял страшноватый фильм «Пианистка»[199], снятый по такому же страшному роману Эльфриды Елинек, и я как раз раздумывал над этим печальным сюжетом, когда вошла Сара, бодрая, жизнерадостная и очень довольная посещением дома г-на