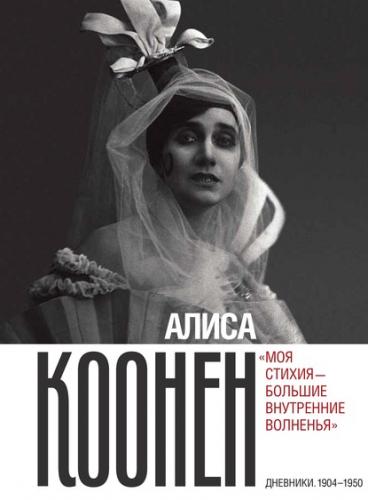

Алиса Коонен: «Моя стихия – большие внутренние волненья». Дневники. 1904–1950. Алиса Коонен

мной

Милый362

Тетрадь 5. 10 августа 1908 года – 15 августа 1909 года

[На ободранной обложке тетради более поздние записи, в том числе]:

363.

Как могла я за эти 2 года позабыть о том, что я – актриса.

Я – буду играть.

Театр…

Словно во сне жила я и вдруг проснулась…

С трепетом – как в тот день, когда я впервые вошла в театр, [сижу. – зачеркнуто] смотрю на сцену…

Сцена, по которой я буду ходить…

[Верхняя часть листа оборвана.]

Милый мой, любимый мой.

В душе моей радость…

[Словно. – зачеркнуто.]

Мне хорошо. Так хорошо, что даже страшно.

Только вот – все нет и нет.

5 часов.

Вчера неуловимое что-то скользнуло [в душе моей. – вымарано] и всколыхнуло мою радость, и стало мне беспокойно, беспричинно-грустно. Василий Васильевич [Лужский] пел – «хоть изменила ты» и с странной [грустью. – вымарано] печалью глядел на меня. И стало мне не по себе: пошла с Ракитиным в «Эрмитаж» – захотелось вдруг увидеть Тарасова. Увидала, обрадовалась – но было с ним много народу – и скоро ушла домой. И вот сегодня – нет во мне радости, скорби тоже нет, но уж какой-то червячок подтачивает.

Вечером увижу Василия Васильевича.

Хочется с ним поговорить.

Звонят ко всенощной. Ранние серые сумерки, мелкий дождь за окном, тусклое небо…

Думаю о Вас. Кажется мне, что на днях он приедет.

[Милый. Я все простила. – вымарано], я [с тихой. – вымарано] лаской думаю о нем. Люблю ли его? – Я не знаю. Жду его трепетно, и такое чувство в душе, что надо его пригреть, пожалеть и поплакать с ним, и любить его нужно – , чтоб ему было хорошо.

Это странное чувство в моей душе. Откуда оно? – не знаю.

А жалко его…

Или это оттого, что себя я чувствую [выше. – вымарано], [и кажется мне, что я. – зачеркнуто] сильнее, смелой и большой.

Может быть.

Скорее бы, скорее приехал, [мой любимый, мой бедный. – вымарано].

Почему я так глубоко жалею его.

6 часов.

Сегодня праздник. В театре ничего нет365. Вечером собираемся с Кореневой в кинематограф.

Вчера на вечерней репетиции Василий Васильевич [Лужский] опять был взволнованный и трепетный366. Мы встретились в коридоре, было темно… Еще один момент, и случилось бы то, чего не должно быть и не нужно367, но я быстро скользнула и смелыми шагами, с каким-то громким вопросом прошла в зрительный зал…

Конец дневниковой тетради. РГАЛИ. Ф. 2768. Оп. 1. Ед. хр. 118.

Первый из сохранившихся листов тетради до середины оборван.

…

«Вот уже 4‐й день я лежу как пласт, и очень мне нехорошо. Окно у меня большое, и я вижу много неба, слышу, как птицы чирикают, как шелестят деревья. Ветер врывается такой свежий, бодрый, некоторые струйки его, мягкие и ласковые, долетают до моей постели и так приятно обволакивают горячую голову.

Сегодня мне чуточку лучше. Я вот могу – правда, с большими передышками – двигать карандашом. А то лежала почти без сознанья. Сегодня ночью мне показалось, что я умираю, но слабость была такая, что было все равно.

Звала здешнего доктора. Но он – нахал и идиот, и я его выгнала.

Под утро сегодня я очень плакала, и так как у меня есть привычка плакать громко, то я затыкала себе рот подушкой, и это меня так утомило, что потом несколько часов лежала, совсем не шевелясь, даже не могла говорить с хозяйкой, когда та вошла в комнату.

Я боюсь, что Вы ничего не понимаете из моих каракуль.

Подождите – отдохну.

Ну вот, теперь опять могу.

Я никому больше не буду писать, что больна, и Вы никому не говорите.

Хорошо? Бог даст, все обойдется. Сейчас мне сравнительно гораздо легче. Только очень я стала смешная. Сегодня утром я попросила у хозяйки зеркало, и когда увидала свое лицо, то и грустно стало, и смешно. Я все радовалась последнее время своему здоровому виду и „толстым“ щекам. И вдруг в 3 дня – щек как не бывало. Одни огромные глаза, черное от загара маленькое-маленькое лицо, без единой кровинки, и торчащие во все стороны вихры. Вероятно, такие лица должны быть на страшном суде. Правда. Очень смешная. Теперь, как немножко оправлюсь, – опять начну откармливаться. Хочется очень приехать осенью – здоровой.

Голубчик мой, мне вот так хорошо, что я могу сейчас поговорить с Вами, пожаловаться Вам. Уж очень тяжело лежать так, совсем-совсем одной.

Сейчас отдохну.

Ну вот.

Уж очень я Вам все печально пишу, ну да что же делать, слушайте. Через несколько дней, как только оправлюсь, поеду дальше. Румянцев пока еще ничего не писал, и я очень сильно сомневаюсь, что мы будем путешествовать вместе. Отсюда поеду в Венецию, а потом в Тироль, и уже там, среди его цветущих долин, буду набираться сил.

Ветер шумит.

Сегодня воскресенье, и дома никого нет, кроме 73-летней старухи. Тихо. Только оттуда, с улицы, доносятся голоса, порой смех, мягкий шум колес.

Люблю я жизнь очень.

А вот сейчас она вне меня, на стороне, а я как брошенная только издали ловлю ее звуки. Сейчас я вот пишу, и мысли у меня ясные.

Подождите, помочу голову одеколоном.

Пролила одеколон на бумагу.

Ах, Алиса Коонен, мало каши ела!

Так вот я говорю: сейчас я пишу, и голова у меня ясная, и то – такой хаос, как бывает, вероятно, у сумасшедших. Лихорадочно, напряженно работает мысль, торопливо вертятся как-то ненужные слова, какие-то случайные фразы, обрывки разговоров, воспоминания о каких-то совсем скучных событиях, далеких лицах. Ужас.

Ах, милый мой, хороший, если бы Вы только знали, какое это страданье – лежать вот так, какой-то плетью совсем одной. Ведь я так избалована лаской и заботой дома, и вот теперь никому до меня нету дела. Ну, не буду больше ныть. Надоела я Вам.

Вы знаете, я все-таки, вероятно, очень люблю театр. Сегодня ночью, когда мне было все равно, умирать или не умирать, только одно, как что-то невероятное, прекрасное, манящее, зовущее к жизни промелькнуло в мозгу – это театр.

Ну, прощайте, голубчик. Крепко жму Вашу руку.

Сейчас нужно будет подняться и написать адрес.

Пришлите открыточку – Italie. Verona post rest. А потом Autriche Botzen. p. r. мне.

Ужасно устала. Сейчас мягкий тихий совсем еще ранний вечер.

Открытку Вашу я получила. Спасибо» (Автограф // ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. РО. Ф. 467. Ед. хр. 117).

Вполне вероятно, что письмо было не единственным, поскольку в мемуарах содержание письма к В. В. Лужскому описано в более сгущенных и трагических красках (см.: