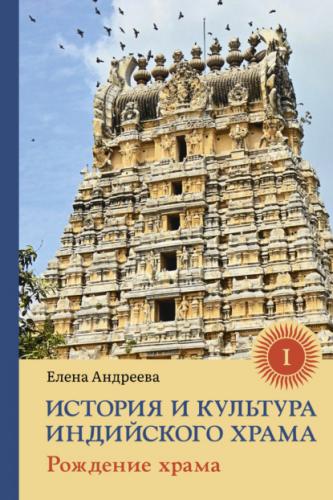

История и культура индийского храма. Книга I. Рождение храма. Елена Андреева

где совершались ежедневные ритуалы в честь какого-либо божества, и общественное, для публичного поклонения (parārtha). И там, где совершались публичные ритуалы, могли сооружаться временные павильоны, которые со временем становились постоянными сооружениями (Rao, 1993: 55).

Кроме того, храмы могли вырастать как ограждения вокруг уже установленных изображений богов, которые часто бывали древнее самого храма (Rao, 1993: 55). Нередко археологи находят такие изображения или их остатки. Даже в песнях сохранились свидетельства существования божественных образов, стоящих под открытым небом. В одной из таких песен, известной в Тамилнаду, упоминается божество Венгада, стоящее под солнцем и дождем (Rao, 1993: 57).

Подтверждением временного характера некоторых культовых построек может служить храмовый павильон, который в Южной Индии известен как мандапа (maṇḍapa). Согласно тексту Viśvakarma-prakāśa, такие павильоны возводились с целью размещения людей, собравшихся почтить храмовое божество по случаю какого-либо празднества (Rao, 1993: 54). Практика возведения временных павильонов в ритуальных целях сохраняется и сегодня. Например, во время празднования Ганеша-чатуртхи или Дурга-пуджи для мурти создаются временные пандалы, где совершаются необходимые ритуалы.

Еще одной возможной причиной отсутствия следов древних храмов может быть разрушение культовых сооружений человеком или стихией. Нередко виновником разрушения храмов бывали именно стихийные бедствия, например, землетрясения, наводнения, цунами. Индия регулярно сталкивается с масштабными природными катастрофами. Например, в 2001 году в Гуджарате и в 2005 году в Кашмире землетрясения унесли тысячи жизней, оставив после себя серьезные разрушения. Несколькими годами ранее, в 1999 году, от мощного циклона серьезно пострадала Одиша. А наводнения чуть ли не каждый год случаются в разных частях Индии. Нередки здесь и цунами.

Самое первое упоминание о глобальной природной катастрофе содержится в легенде о трех Сангах и относится к стране Пандья. Легенда рассказывает, как под покровительством царей древней династии Пандья некогда существовало три Санги. Первая Санга существовала 4440 лет при 89 царях, но потом город Мадурай поглотило море. Вторая Санга просуществовала 3700 лет при 59 царях, и снова страна Пандья была поглощена морем. Третья Санга продолжала свою работу 1850 лет при 49 царях, и столицей в это время был Уттара Мадурай, то есть Северный, или Новый Мадурай[20].

Затонувший материк Лемурия, или Кумари-кандам

В средневековых тамильских комментариях неоднократно встречаются ссылки на утерянные литературные и научные труды первой и второй Санги, которые хорошо были известны в древности, а также рассказы об исчезнувших реках, утонувших странах и городах. И все эти сведения в основном совпадают[21]. Причем, среди упомянутых в легенде произведений встречаются и реально существующие, которые дошли до наших дней. Кроме того, некоторые географические названия, упоминающиеся в легенде, также встречаются

Изложение легенды о санге см.: Дубянский, 1989: 48–49; Гуров, 1976; Hart, 1975: 9; Dikshitar, Ramachandra, 1936: 7–15.

Подробно легенда изложена в двух источниках. Первым является комментарий Наккирара к трактату Иреиянара «Ахаппоруль» («О содержании поэзии ахам»), автором которого считается сам Шива, а имя Иреиянар является его эпитетом и означает «Повелитель богов». Второй источник – это комментарий Адиярккуналлара к поэме Иланго Адигаля «Шилаппадикарам» («Повесть о браслете»). Рассказ Адиярккуналлара более подробный и немного отличается от версии Наккирара. Адияккуналлар, например, называет имя царя, при котором случился потоп – Ниландару Тирувиль, называет поглощенную морем Мадурай «Южной», подробно рассказывает о погибших странах, городах, горах и реках. Он пишет, что море поглотило пандийские земли протяженностью в 700 кавадам (ок. 7 тыс. км), расположенные между реками Южная Пали, Пахрули и Кумари. При этом погибли несколько стран: семь стран Кокосовой пальмы; семь стран, подчиненных городу Мадурай; семь стран, лежащих в пределах Ближней пустыни; семь стран Дальней пустыни; семь Горных стран; семь Восточных стран, где растет колючий кустарник; семь стран Карликовой пальмиры. Все эти 49 стран, включая страну Горных хребтов вместе с Кумари, Коллам и прочими реками и городами, все земли вплоть до высоких гор к северу от Кумари оказались под водой.

Поскольку легенда сообщает, что первые две Санги находились на Южном материке, который исчез в волнах океана, то в работах по дравидологии этот затонувший материк получил название «погибшей Лемурии». Сторонники «лемурийской теории» полагают, что материк находился в Индийском океане и простирался от острова Мадагаскар на западе до Малайского Архипелага на востоке, соединяя Южную Индию с Африкой и Австралией (Aiyangar, 1914: 21). Однако большинство ученых сходятся во мнении, что с уверенностью можно говорить о существовании только последней, третьей Санги. Ее достоверность подтверждается данными древнетамильской эпиграфики – надписями брахми, относящимися к I–III векам н. э., и дошедшими до нас конкретными литературными произведениями. Подробнее см.: Андреева, 2018: 598–602.

Например, о реке Кумари и о земле, существовавшей когда-то на юге, упоминает автор самого раннего комментария к грамматике «Толькаппиям» Илампуранар, живший в IX–X веках. Об океане, поглотившем реки Пахрули и Кумари с окружающими горами, говорится в «Шилаппадикарам» (XI, 18–20). Река Пахрули упоминается в панегирической поэме Мангуди Маруданара «Мадурайкканьджи» («Мудрый совет [правителю] в Мадурае»), восхваляющей пандийского царя Недуньчежияна и его столицу Мадурай. В антологии «Калитохей» («Собрание стихов, написанных размером кали») рассказывается об одном из царей Пандья: когда его земли поглотило море, он не пал духом, а отправился на запад, покорил чужую страну и создал новое царство.