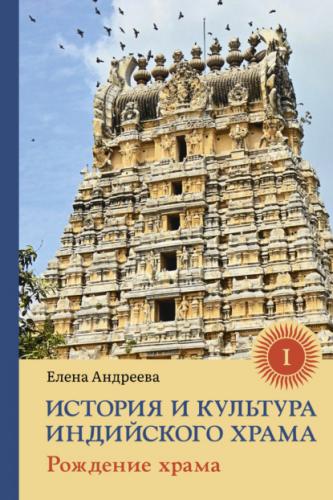

История и культура индийского храма. Книга I. Рождение храма. Елена Андреева

и с превращением простых святилищ в храмовые комплексы деревья продолжают оставаться необходимым элементом культа и конкретного храма, называясь словом «стхала-врикша» (sthala-vṛkṣa) (Maheswari, 1985: 127).

Многочисленные боги и богини, обитающие сегодня в индийских храмах, в прежние времена предпочитали находиться на свежем воздухе, под открытым небом, а деревенские божества, или грамадевата, до сих пор проживают в весьма скромных маленьких святилищах. Такие святилища, по мнению Н. В. Раманайи, знаменуют позднюю стадию развития деревенского культа. В большинстве деревень местное божество и вовсе не имеет никакого храма, обитая в тени большого раскидистого дерева. А в некоторых поселениях вообще нет какого-либо зримого объекта, который бы служил символом божества, ибо таким божеством является само дерево. Оно почитается точно так же, как если бы это было каменное изваяние, которое можно встретить практически в каждом индуистском храме. Этим деревом часто бывает маргоза, но также может быть и любое другое или даже целые группы деревьев. Считается, что под любым таким деревом может обитать недоброжелательный дух, мунишвара, тоже относящийся к группе деревенских божеств (Ramanayya, 1930: 4).

Более века тому назад М. Филлипс писал, что для поклонения деревенским божествам (grāmadevatā, Aiyaṉār) в деревне устанавливают грубый камень. Иногда под открытым небом или под деревом, иногда в храме с глиняными стенами и соломенной крышей, а иногда в храме, построенном из более прочных материалов – в соответствии с возможностями людей (храмы Вишну и Шивы обычно намного сложнее). Данное строение используется не только в религиозных целях, но и для ведения гражданских дел в деревне (Phillips, 1903: 111).

Обычай собираться всем миром и решать в присутствии божества важные вопросы упоминается и в художественной литературе как неотъемлемый аспект общинной жизни. Например, в произведении бенгальского писателя Шоротчондо Бондхопаддхая (1876–1938) «Люди и боги» читаем: «Панчаят собрался в Святилище Чонди возле храма Шивы… Святилище Чонди было построено очень давно. Один из углов его обвалился, однако крыша и столбы оставались целы. Сделанные из крепкого дерева, они, казалось, переживут века. Пол, как того требовал обычай, был земляной. Все, кто пришел, расстелили на нем подстилки, и совет начался» (Бондопаддхай, 1991: 8).

Рой Чоудхури еще в прошлом веке сожалел о том, что в бенгальских деревнях отмирало уникальное сооружение – чандитала, представляющее собой всего лишь платформу вокруг тенистого дерева. Под таким деревом могут быть установлены изображения, которые люди смазывают синдуром (киноварь) и поливают водой. Там живут деревенские богини. Чандитала, по мнению ученого, – это прекрасно. Ведь в этом месте собирались жители разных каст и вероисповеданий. Именно здесь проводились религиозные беседы, читались пураны, «Рамаяна» и «Махабхарата», исполнялись киртаны (Choudhury, 1967: xvii).

У племен охотников и собирателей зачастую центром поселения было в прошлом и остается по сей день священное дерево. Как правило, оно