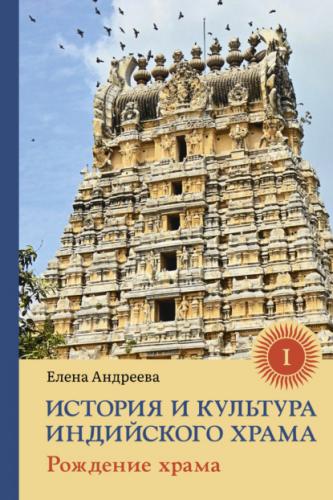

История и культура индийского храма. Книга I. Рождение храма. Елена Андреева

царства, княжества, империи, то столкновения между ними были неизбежны. Нападавшие и победители нередко разрушали храмы противника или захватывали мурти в качестве трофея. С. К. Р. Рао сообщает, что средневековые правители после удачных военных походов привозили в качестве трофея изображения божеств побежденного царства и устанавливали их в своих столицах. Для таких богов строились даже специальные храмы (Rao, 1993: 102).

Конечно, известны случаи, когда победители захватывали храм, а изображения богов увозили к себе, но трудно сказать, как часто такое случалось. Тем не менее, свидетельства тому имеются. К примеру, в 642 году во время войны между Чалукьями и Паллавами перед сражением у города Ватапи паллавский генерал Паранджоти почтил Ганешу, изображение которого находилось перед крепостью врага, а одержав победу, забрал его с собой, в свое родное местечко под названием Ченгаттанкуди (ныне Тирученгаттанкуди). Привезенный из Ватапи Ганеша был установлен в храме Шивы-Уттрапатишвары, или Уттрапашупатишвары, и теперь известен как Ватапи-Ганапати. Здесь уже было одно святилище для изначального и редкого изображения Ганеши с человеческим лицом, но Паранджоти построил еще одно, специально для Ганеши из Ватапи (Catlin, 1991: 158).

Похожую историю, связанную с изображением Шри Натхи в храме Натхдвара и произошедшую в северной части Индии, в Раджастхане, упоминает в одной из своих работ Х. Элгуд. Обычно богов похищали для того, чтобы придать дополнительный вес царской легитимности. Кроме того, похищенные изображения часто устанавливали на какой-либо спорной территории. Такого рода кража являлась демонстрацией мужества царя и, несмотря на то, что подобные действия осуждались, похититель в глазах подданных выглядел достойным владельцем мурти (Elgood, 2000: 175).

Во время войны считалось позволительным разрушать храмы противника, осквернять их или же приспосабливать для иных целей. История знает немало тому примеров. На территории столицы империи Виджаянагар (штат Карнатака) до сих пор можно видеть многочисленные руины разрушенных храмов, а от некоторых храмов даже руин не осталось. В 1565 году Виджаянагар пал и мусульмане разрушили город до такой степени, что жизнь туда больше не вернулась. Сейчас на месте блиставшей некогда столицы находится деревня Хампи, куда приезжают туристы, чтобы полюбоваться красивым пейзажем и посмотреть на руины храмов и дворцов, от которых почти ничего не осталось.

Можно также вспомнить о превращении индуистских храмов в мечети, о переустройстве индуистами джайнских храмов, об осквернении иностранцами местных святынь и т. д. Печально известна судьба знаменитого храма Сомнатха, расположенного в Саураштре[24]. Он неоднократно подвергался разрушениям со стороны мусульманских захватчиков. Его шесть раз разрушали, но каждый раз храм отстраивался заново. А для строительства в Дели знаменитого минарета Кутуб-Минар (XII–XIV вв.), который признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия, использовались камни разрушенных индуистских храмов. И их отстроить невозможно, они

В связи со специфическим отношением индийцев к истории Л. Б. Алаев в одной из своих статей упоминает Сомнатх, разрушение которого лежит на совести мусульман. Однако знают об этой трагедии индийцы не потому, что помнят об этом, а потому, что об этом сообщили британцы, которые прочли персидские хроники и в свое время в Палате общин подняли вопрос о зверствах мусульман (Алаев, 2018: 33).