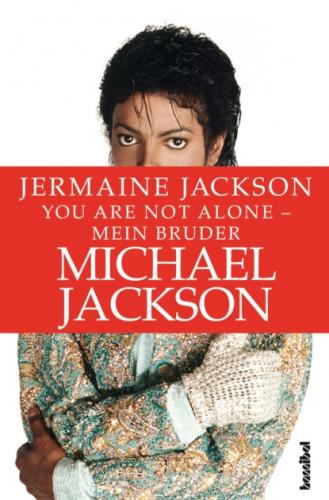

You are not alone - Mein Bruder Michael Jackson. Jermaine Jackson

allmählich klärte sich mein Blick. Seine entsetzte, gequälte Miene stand mir vor Augen, während man mich ins Krankenhaus brachte, wo ich dann mit 14 Stichen genäht wurde. Ich war ziemlich mitgenommen, mein Gesicht war geschwollen und sah übel aus – und damit war mein „Image“ als Entertainer in Gefahr. Während Mutter Gott dafür dankte, dass mein Augenlicht keinen Schaden genommen hatte, ärgerte sich Joseph darüber, dass er nicht von vornherein verhindert hatte, dass ich mich derart verletzte. „Für dich ist Schluss mit Baseball, Jermaine“, erklärte er. „Und für euch anderen auch. Kein Baseball mehr! Das ist zu gefährlich.“

An viel mehr kann ich mich nicht erinnern, was diesen Tag angeht, außer dass Jackie ungeheuer traurig war, weil sein Traum damit gestorben war – und das nur, weil ein Junge nicht auf meinen Ruf geachtet hatte. „Eines Tages wirst du mir danken“, erklärte ihm Joseph mitleidslos. „Du bist noch zu jung, um das zu verstehen.“

Da wir den Talentwettbewerb der Roosevelt High gewonnen hatten, nahmen wir automatisch an einer weiteren Veranstaltung teil, bei der wir gegen die Sieger anderer Schulen aus der Gegend antraten. Auch dort gewannen wir, und das Blitzlicht der Gary Post-Tribune hielt unseren Triumph für die Nachwelt in Schwarzweiß fest. Ich erinnere mich deswegen noch so gut an das grobkörnige Foto, weil immer noch ein dicker Verband über meiner rechten Braue klebte. Wie wichtig uns der erste Platz tatsächlich war, mitsamt dem dazugehörigen Prestige und der Auszeichnung, wurde uns klar, als wir einmal nicht gewannen. Das geschah an der Horace Mann High School, und es ist mir vor allem wegen des Preises für den zweiten Platz noch so gut in Erinnerung: Es gab einen nagelneuen Farbfernseher.

Das Problem war, dass Joseph mit dem Verlieren nicht gut zurechtkam, und deshalb wusste niemand von uns so genau, wie wir reagieren sollten. Sicher, eine Niederlage war natürlich nicht toll, aber für uns gab es trotzdem keinen Grund, übermäßig enttäuscht zu sein. Schließlich brach Marlon das Eis, als wir unsere Sachen einpackten und die Schule verließen. „Wenigstens haben wir einen Farbfernseher bekommen!“ Damit sprach er aus, was wir alle dachten: Die Zeiten, in denen wir Filme durch den Schleier der eingefärbten Plastikfolie gucken mussten, näherten sich offenbar ihrem Ende.

Nur für Joseph lag in einem solchen Trostpreis nichts Tröstliches. „Es gibt nur einen Gewinner, und es geht immer um den ersten Platz, nicht um den zweiten!“, grollte er und warf uns allen böse Blicke zu. Wir holten den Fernseher an diesem Tag dann nicht ab: Joseph sagte, dass wir ihn nicht verdient hätten. Für den zweiten Platz gab es eben keine Auszeichnung.

Ich wünschte, ich hätte in diesen aufregenden Zeiten Tagebuch geführt oder mir zumindest die Berichte über uns ausgeschnitten, um meiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen – vor allem jetzt, da Michael nicht mehr unter uns ist. Bei einem schweren Verlust klammert man sich an Erinnerungen, man möchte sich jede kleinste Einzelheit wieder ins Gedächtnis rufen, die einem einst so völlig selbstverständlich erschien. Damals entwickelte sich alles so schnell, dass die Auftritte und die Jahre regelrecht ineinander übergingen. Heute erscheinen mir die frühen Jahre der Jackson 5 wie eine Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug: Die Orte, an denen wir vorüberkamen, verschwammen, und nur die Abfahrt, das Ziel und einige denkwürdige Haltepunkte auf der Strecke stehen mir noch lebhaft vor Augen. Zwischen 1966 und 1968 waren wir an den meisten Wochenenden unterwegs und bastelten an unserer Karriere. Wir spielten vor ganz unterschiedlichem Publikum: vor uns freundlich gesinnten, begeisterten, betrunkenen oder gleichgültigen Leuten. Normalerweise war die Aufmerksamkeit der Zuschauer schon geweckt, wenn fünf Kinder auf die Bühne kamen, und der Niedlichkeitsfaktor war klar auf unserer Seite, vor allem dank Michael und Marlon. Am großartigsten fühlten wir uns immer, wenn es uns gelungen war, eine zunächst recht reservierte Menge richtig aufzutauen.

Unter der Woche traten wir häufig im „Mr. Lucky’s“ auf, dem größten Lokal in ganz Gary, das uns auch unsere erste Gage zahlte: elf Dollar, die wir unter uns aufteilten. Michael kaufte sich Süßigkeiten für das Geld und gab den anderen Kindern aus der Nachbarschaft davon ab. „Er hat seine erste Gage für Bonbons ausgegeben, die er dann an andere Kinder verteilt hat?“, fragte Joseph kopfschüttelnd. Aber wenn es um „Geben ist seliger als nehmen“ ging, dann trug Michael wahrlich einen Heiligenschein; Mutter hielt uns immer dazu an, an andere zu denken und Gutes zu tun.

Nachdem wir allmählich gute Fortschritte machten, entschlossen sich unsere Eltern schließlich dazu, in Bühnenkleidung für uns zu investieren. Sie bestand aus einem weißen Hemd, einer schwarzen Schlaghose und einer roten Schärpe, oder aber einem waldgrünen Anzug aus glänzendem Stoff, kombiniert mit einem gestärkten weißen Hemd. Mutter änderte unsere Kleidung mit der Nähmaschine selbst, und eine Frau namens Mrs. Roach nähte das „J5“ auf die Brusttaschen der Jacken. Daran erinnere ich mich deswegen noch so gut, weil die Buchstaben und Zahlen ein wenig schief gerieten und damit tatsächlich einmal etwas nicht ganz hundertprozentig in Ordnung war, sich aber auch nicht mehr korrigieren ließ.

Wenn wir nicht im Mr. Lucky’s auftraten, spielten wir im „Guys And Gals“, einem Restaurant, das auch Abendunterhaltung bot, oder im „High Chaparral“ auf der Southside von Chicago. Oft gingen wir erst um halb zwölf Uhr abends auf die Bühne und waren dementsprechend nicht vor zwei zu Hause, auch wenn wir am nächsten Morgen Schule hatten; wenn wir wieder auf die Auffahrt der Jackson Street 2300 fuhren, schliefen wir meist schon alle.

Bei einem Auftritt in einem Hotel merkten wir gleich, dass unsere Heimatstadt nicht zu Unrecht in dem Ruf stand, ein hartes Pflaster zu sein. Gerüchte besagten, dass man, wenn man in Gary tief genug buddelte, auf die Wurzeln der O.G.-Bruderschaft stieß, der Original Gangsters, und sich die Gang-Kultur erst später nach Osten Richtung New York ausbreitete. Ob das stimmt, weiß ich nicht. An diesem Abend stellten wir jedenfalls fest, dass es keinen Schutz vor Überfällen bot, wenn man zufällig aus derselben Stadt stammte. Es war schon dämmrig, und wir trugen gerade unser Equipment aus dem Auto zum Hintereingang, als Joseph von fünf grobschlächtigen Typen um die zwanzig angehalten wurde. „Sollen wir vielleicht mal mit anfassen?“, fragte einer und griff nach einem Mikrofonständer.

Joseph dachte gleich, dass es sich um einen Überfall handelte, und er weigerte sich, den Ständer loszulassen. Er schubste den Mann beiseite. Dann ging alles sehr schnell: Alle fünf fielen über ihn her, und er ging in einem Hagel von Faustschlägen zu Boden. Michael und Marlon schrien: „Joseph! Joseph! Nein! Nein! Nein!“ Die Gang benutzte nun unsere Schlagzeugstöcke und Mikrofonständer als Waffen. Joseph rollte sich zusammen, versuchte das Gesicht mit den Unterarmen zu schützen und die Schläge abzuwehren.

Michael war währenddessen zur nächsten Telefonzelle gerannt, die sich am Ende der Straße befand, und hatte die Polizei alarmiert. „Ich kam nicht richtig dran, ich musste hochspringen, damit ich die Münze in den Schlitz werfen konnte!“, berichtete er später. Als er zurückgelaufen kam, waren die Gangster abgehauen, und die Hotelarbeiter halfen Joseph wieder auf die Beine. Er war wirklich übel zugerichtet worden, sein Gesicht war zerschlagen und schwoll bereits an. Jemand lief ins Haus und holte Eis, um seine gebrochene Hand zu kühlen. Die Kerle hatten ihm außerdem den Kiefer gebrochen. Er setzte sich auf die Ladefläche des Busses und versuchte sich zu sammeln. Dann sah er uns mit einem halb zugeschwollenen Auge an und erklärte: „Ich bin okay.“ Michael und Marlon sollten sich die Tränen abwischen: „So könnt ihr nicht raus auf die Bühne.“

„Wir sollen auftreten?“, fragte Jackie ungläubig.

„Die Leute sind gekommen, um euch zu sehen – sie erwarten euch da draußen“, sagte Joseph und stand mit einer demonstrativ federnden Bewegung wieder auf. „Ich gehe morgen früh zum Arzt.“ An jenem Abend mussten wir uns wirklich zusammenreißen, um uns auf unsere Show zu konzentrieren. Joseph sah uns zu, genau wie immer, kühlte seine Hand und hatte das Gesicht voller Pflaster. Damit vermittelte er uns, wenn auch unbeabsichtigt, noch eine wichtige Lektion: Ganz egal, was passiert – the show must go on.

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir nach der Schule Hausaufgaben machten. Wir aßen zu Abend, und dann bereiteten wir uns auf unsere Auftritte vor. Hausaufgaben wurden am Wochenende erledigt oder morgens im Bett hingekritzelt. Zu dieser Zeit wurde unsere Kindheit allmählich von Erwachsenenpflichten überschattet. Es gab immer eine neue Show, auf die wir uns vorbreiten, eine neue Choreographie, die wir einstudieren, oder eine neue Stadt, die wir erobern mussten.