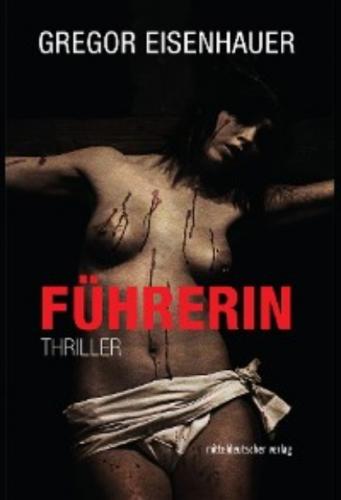

Führerin. Gregor Eisenhauer

Blick in den Spiegel erst gar nicht mehr wagte. Schlecht rasiert, im nicht mehr waschbaren Cordsakko, das Hemd leicht fleckig, die Schuhe seit Monaten nicht geputzt – sie konnte alle Einzelheiten lebhaft erinnern, denn dieses Bild seines Abschieds vom Berufsleben hatte sich ihr eingebrannt. Und dann war da noch dieser Geruch gewesen, eine unsägliche Mischung aus Schweiß, Alkohol, billigem Waschmittel – und Angst. Ja, er hatte Angst gehabt damals, dass seine Stellung und sein Ruf nicht mehr genügen würden, ihr das Entree zu verschaffen. Das war das Schlimmste gewesen, das war das, was sie Ludger Kehrtmann niemals verzeihen würde, dass er ihren Vater ängstlich erlebt hatte.

Kehrtmann wäre allerdings nicht Kehrtmann gewesen, wenn er diesen Auftritt ihres Vaters nicht taktvoll ignoriert hätte. Er wusste schon lange, wie es um ihren Vater stand, er hatte ihm unerwartet viel Freiraum gegeben, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht einfach nur, weil in Monatsabständen noch immer ein akzeptabler Artikel von ihm erschien, aber der Blick, mit dem er ihn musterte, als sie in sein Büro traten, war von einer solchen Kälte gewesen, dass sie am liebsten sofort wieder gegangen wäre.

Kehrtmann hatte die Mappe vor sich liegen gehabt, in der einige ihrer Reportagen versammelt waren, die sie für diverse Berliner Zeitungen geschrieben hatte. Er schlug sie auf, ohne hineinzusehen, schlug sie wieder zu.

«Sie haben Talent. Ohne Zweifel!» Im gleichen Tonfall hätte er auch sagen können: «Sie haben Neurodermitis.»

«Wir wollen es mit Ihnen versuchen. Zudem: Ihr Vater hat Sie wärmstens empfohlen, und wir in der Redaktion wissen alle, was wir an Ihrem Vater haben» – in Gedanken setzte er hinzu: ‹Vor langer Zeit hatten.›

Der Deal war klar. Das wusste sie, das wusste ihr Vater. Kehrtmann verfügte über die Gabe, andere seine Gedanken lesen zu lassen – wenn er es wollte. Ihr Vater würde sich dezent aus der Redaktion verabschieden, ohne auf eine unanständig hohe Abfindung zu bestehen, und sie würde seine Stelle einnehmen. «Unser ganz privater Generationenvertrag», witzelte ihr Vater nach dem Gespräch, das er als seinen Erfolg verbuchte – und sofort zum Anlass nahm, sich ins nächste Koma zu saufen. Er hatte es sich ja verdient!

Ihr Vater hatte seinen Vertrag auslaufen lassen, ohne noch groß einen Finger zu rühren. Sie selbst zerriss sich in den folgenden Monaten, um den Verdacht zu ersticken, dass sie ihre Stelle nur seiner Protektion zu verdanken hatte. Und eins musste sie zugeben: Auf professioneller Ebene verstand sie sich gut mit Kehrtmann.

«Die Arbeit der Redaktion wird sich in den nächsten Jahren ein wenig anders gestalten», hatte er ihr im Folgegespräch verkündet. «Wir werden gar nicht umhinkommen, uns von den bürgerlichen Journallesern zu verabschieden und uns intensiver den Onlineanalphabeten zu widmen.» Seinen Sinn für Ironie konnte sie nie teilen, aber sein strategisches Denken konnte sie nachvollziehen.

Er hatte den richtigen Riecher in diesen Dingen. Die Onlineredaktion wurde ausgelagert, das Team radikal verjüngt, die Themenauswahl modisch frisiert.

«Wir wollen, dass die Leute für diese Themen zahlen, also müssen wir ihnen auch Themen bieten, für die sie bezahlen wollen. Die Zeiten der feuilletonistischen Bevormundung sind vorbei. Also bitte, keine Premierenbesprechung aus Bottrop, keine Rezension eines jungen hochbegabten georgischen Naturlyrikers und erst recht keine Gesinnungsprosa. Personality sells. Denn das fehlt unseren Lesern: ein Ego. Also bitte: ganz schlicht. Geschichten von Menschen über Menschen. Egal ob Politik, Wissenschaft oder Kultur. Es muss menscheln!»

Der Erfolg hatte ihm recht gegeben, ihn aber auch mit der Aura einer unendlichen Langeweile umgeben, die er selbst wohl als Unangreifbarkeit definiert hätte. Die Folge war, dass in der Redaktion die schlimmsten Gerüchte über sein Privatleben kursierten. Das Gerede endete, als er seine Verlobte vorstellte. Das heißt, sie stellte sich selbst vor, so als wollte sie allen weiblichen Redaktionsangestellten mitteilen, dass Ludger Kehrtmann von nun an vergeben war. Martina hatte sie nur einmal gesehen vor ihrem Tod. Als das Unglück geschah, war sie auf einer dreimonatigen Recherchereise in Afrika.

Als sie wiederkam, lief alles wie gewohnt. Kehrtmann ließ sich nicht anmerken, wie stark ihn diese Tragödie mitgenommen hatte. Er trug nach wie vor die besten Anzüge, gab sich kollegial, aber nie anbiedernd, und steuerte die Geschicke seiner Redaktion mit ruhiger Hand, als wäre er schon im Kindergarten zum Kapitänsanwärter berufen worden. Es war zum Kotzen. Alles, was sie sich gewünscht hätte, war, ihn einmal dabei zu ertappen, wie er heimlich an seinen Nägeln kaute. Oder sich mit den Fingern die Nase schnäuzte. Oder sich die Brusthaare unterm Hemd kraulte. Ein unsinniger Wunsch. Ein Wunsch, für den sie sich inzwischen sogar schämte. Denn er hatte sie trotz ihrer Erkrankung nicht fallen gelassen – was ein Leichtes für ihn gewesen wäre.

«Also, was halten Sie davon? So Sie denn geneigt sind, sich wieder mehr auf die Arbeit zu konzentrieren und weniger auf meine Person.»

«Das wird von dem abhängen, was er noch bringt. Bis jetzt hat er ja nur seine dreifach verdauten Besserwissersprüche wiedergekäut! Alles ein wenig vorgestrig! Um nicht zu sagen senil!»

«Senil, meinen Sie?» Kehrtmann musterte sie nachdenklich. Irgendwie wirkte er nicht ganz bei der Sache. Das konnte aber auch Ablenkung sein. Er irritierte seine Gegner gern durch eine gewisse blasierte Gleichgültigkeit. Und seine Mitarbeiter waren Gegner für ihn. «Apropos: Die Locken standen Ihnen übrigens besser! Nur so nebenbei.»

Kehrtmann hatte, das musste sie auch jetzt wieder zugeben, einen unfehlbaren Instinkt für die Schwachstellen seines Gegenübers, im Guten wie im Bösen. Genau das wollte er mit seiner Bemerkung über ihre Frisur unter Beweis stellen.

Ihre Chemotherapie lag sieben Monate zurück, und obwohl ihre Haare langsam wieder wuchsen, sie würde sie niemals wieder lang und lockig wachsen lassen! Denn das Bild, das hatte sie sich geschworen, wollte sie nie wieder vor Augen haben: Wie all ihre Haare auf dem Boden gelegen hatten, an dem Tag, als sie die Perücke kaufen ging, zwei Wochen nachdem sie die Diagnose erhalten hatte. Sie wollte damals den Tag nicht abwarten, bis sie sich die Haare büschelweise vom Kopf reißen konnte.

«Sie können mich mal … an ihren Figaro verweisen! Aber mein Problem ist im Augenblick ehrlich gesagt ein ganz anderes: Warum bin ausgerechnet ich hier und keiner unserer Geschichtsnerds fürs Angegilbte?»

«Das werden Sie gleich erfahren, aber lassen wir ihn erst mal wieder zu Wort kommen.»

Beide hatten mit halben Ohr auf Klimts Vortrag gehört. Sie waren professionell genug, um den rhetorischen Ballast von den Kernaussagen trennen zu können. An seinem Tonfall merkten sie, dass er langsam zur Sache kam.

«Warum ich nach Berlin gekommen bin, in die ehemalige Reichshauptstadt, Hitlers ‹Germania›, in die Höhle des Löwen sozusagen, ich, ein sterbenskranker alter Jude, meine Damen und Herren, weil ich mich Ihnen zum Fraß vorwerfen will! Denn hier in Berlin hat der Teufel seinen Hauptwohnsitz. Was denken Sie denn, warum ich sonst hier bin?!» Klimt lachte höhnisch und fuchtelte wild mit seinem Gehstock ins Publikum. Übergangslos verfiel er wieder in einen dozierenden Tonfall. «Wenn wir das Böse verstehen wollen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit seinen hervorragendsten Vertretern schenken, und das ist keiner dieser Serienkiller in Nadelstreifen, an denen sich unsere Krimidamen, sei es lesend oder schreibend, so zartfühlend delektieren. Das Böse ist im letzten Jahrhundert in vielfacher menschlicher Gestalt auf die Bühne der Weltgeschichte getreten: Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot – die unheilige Quadriga des Schreckens. Nun, Mao ist tot, und er hat keinen Nachfolger gefunden. Stalin ist tot, und niemand ist gewillt, sein Erbe anzutreten, Pol Pot desgleichen. Der Kommunismus hat sich selbst erledigt. Der Rassismus nicht, der Antisemitismus schon gar nicht. Gut, das wissen Sie natürlich. Was wissen Sie nicht? In welcher Gestalt der Teufel tatsächlich überlebt hat! Obama ist es nicht, das war nur ein Scherz auf Ihre Kosten. Sie sind doch politisch korrekt, oder?» Er lachte kurz auf. «Der Papst ist es nicht, und ich bin es auch nicht, obwohl ich mich noch recht fit fühle!»

Klimt legte eine Pause ein und stützte sich affektiert auf seinen Gehstock. Das Publikum wurde unruhig. Keiner im Saal hatte die geringste Ahnung, worauf er eigentlich hinauswollte, und nicht wenige bereuten inzwischen, überhaupt erschienen zu sein. Das war zu spüren, aber Klimt fuhr in bewusst ruhigem Ton fort.

«Hitler ist tot, aber Hitler