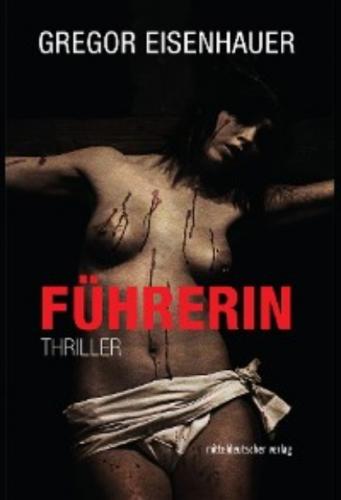

Führerin. Gregor Eisenhauer

die obere Schwester gesagt und die Schlussfolgerung war ganz klar und einfach: Halte dich fern von denen, die nicht so sind wie du.

Nachdem sie damals den Fragebogen ausgefüllt hatte, dauerte es fast einen ganzen Monat, bis sie Zutritt zum ersten Kreis der Novizen erhielt. Ihr Passwort war «Strength», was sie anfangs ein wenig albern fand, eher etwas für Jungs und «World of Warcraft», und sie hatte schon Angst, dass sie in ein komisches Spiel geraten war, in dem sich Avatare um irgendwelche geheimen Schätze balgten, aber es war ganz ernst. Jeder konnte sich einen Namen geben oder unter seinem eigenen mitarbeiten. Lotta nannte sich Lilith, der Name hatte ihr schon immer gefallen, das wäre ein viel schönerer Name für sie gewesen, irgendwie geheimnisvoller.

Lilith war eine Göttin, die einem Baum entsprungen war, das passte gut zu ihr. Sie kam sich auch vor wie aus einem Baum entsprungen. Sie liebte Bäume und manchmal, wenn kein Mensch in der Nähe war, umarmte sie Bäume. Es war ein gutes Gefühl. Es gab ihr viel mehr Kraft, als wenn sie einen Menschen umarmte.

Das hatte sie noch nie jemand gesagt, aber mit den anderen Novizinnen konnte sie über alles reden. Es ging vielen so wie ihr. Sie liebten die Pflanzen und die Blumen. Sie mochten kein Fleisch. Keine lauten Menschen. Keine Sonne, die zu hell brannte.

Lotta trug immer eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. «Ich will nicht schmutzig werden.»

Ihre Mutter hatte das für einen dummen Scherz gehalten. «Du wirst doch nicht schmutzig, wenn du braun wirst. Was ist das denn für ein Unsinn?!»

«Das ist kein Unsinn», hatte sie wütend entgegnet, «sieh dir doch diese braunen Menschen an. Wie schmutzig das aussieht!»

Ihre Haut blieb blass wie Porzellan, das fand sie schön. Ihre Mutter hingegen starrte sie zuweilen an, als fürchtete sie um ihre Gesundheit und ihren Verstand.

Aber das ist normal, hatte die Schwester Oberin geschrieben, die anderen verstehen das nicht. «Sie verstehen dich nicht! Rede mit ihnen wie mit Kindern, denn sie verstehen es nicht und werden es nie verstehen, was gelebte Reinheit ist!»

Gelebte Reinheit, das war das Wort, auf das sie gewartet hatte, gelebte Reinheit, das hatte sie immer gewollt, auch als sie es noch nicht so hatte sagen können.

«Danke, obere Schwester», hatte sie damals nur geschrieben, «danke.» In der Woche darauf war sie in den nächsten Kreis aufgenommen worden, den Kreis der tätigen Engel, und als Zeichen ihres Fortschritts war ihr ein Brief zugestellt worden, mit einem Rosentattoo, das sich sanft auftragen ließ und zur Not auch wieder abbürsten, aber sie wollte es nie mehr abbürsten, sie wollte es für immer tragen. Denn von nun an war sie nie mehr allein, ganz gleich, was ihre Mutter darüber denken mochte. Die war ihr egal. Und vielleicht, vielleicht konnte sie ja bald ohne sie leben! Die Schwester Oberin hatte so etwas angedeutet. Dann könnte sie endlich zu Heloise ziehen!

Freitag, 9. März, 11 Uhr

Restaurant Gendamerie

Der Sekretär hatte Martina in die Gendarmerie zum späten Frühstück gebeten. Sie mochte das Lokal nicht sonderlich. Es stand für den neuen Protz in Mitte. Für den neuen Ehrgeiz der Gastronomie, der sich in Nichts von dem alten Ehrgeiz unterschied, den Leuten möglichst rasch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Der Trick funktionierte nicht über das gute Essen, sondern über das Ambiente und das Wirgefühl. Deswegen mied sie seit Monaten das Borchardt nebenan, dort, wo sie alle saßen, die glaubten, dazu zu gehören. Aber wenn sie ihren Friseur sehen wollte, dann ging sie in seine Frisierstube und nicht ins Restaurant.

Der Gastraum in der Gendarmerie war riesig und um diese Uhrzeit fast vollkommen leer. Ein ältliches Touristenehepaar kuschelte in einer der Nischen, den aufgeschlagenen Stadtplan vor sich. Seniorenstädtereisen, das würde ihr wahrscheinlich erspart bleiben bei ihrer Lebenserwartung. Die beiden sahen ab und an verstohlen auf das riesige Wandgemälde, Bacchanal, von Jean-Yves Klein, sie war seinerzeit bei der Einweihung dabei gewesen. Die Vorstellung, dass die beiden Alten sich gern und umstandslos dieser Orgie anschließen würden, reizte sie zu einem Lächeln. Das ihr sofort missriet, als sie sich auf ihr Gegenüber konzentrierte. So viel blasierter Hochmut war ihr selten untergekommen.

«Was reizt Sie eigentlich an diesem Handlanger-Job für einen senilen Choleriker?»

Wie immer in letzter Zeit hatte sie sich sprachlich nicht im Griff, wenn sie wütend war, aber das war ihr gleichgültig.

Wilson setzte sich ein wenig aufrechter. Er schien die feste Absicht zu haben, ihr genau so viel Angriffsfläche zu bieten, wie sie brauchte, um eine passabel gute Laune zu entwickeln.

«Das Geld. Ich bin käuflich, und das aus Überzeugung. Hinzu kommt natürlich das öffentliche Aufsehen! Ich stehe gern im Mittelpunkt, wie Sie wohl schon bemerkt haben.»

«Publicitygeil!»

«Was ich bei hübschen Frauen Ihrer Generation nie verstehen werde, ist dieser gewisse undefinierbare Hang zur Vulgarität! Als befänden sie sich dauernd in der Defensive, aber ich darf Ihnen versichern: Sie sind nicht in der Defensive. Ich will Ihnen nichts Böses. Im Gegenteil.»

«Na, dann reden wir doch noch ein wenig über Sie. Sie haben meine Frage nicht beantwortet, sondern sich in kulturkritische Phrasen gerettet. Dagegen bin ich schwer allergisch. Also bitte, was veranlasst Sie, Ihre Zeit für Klimt zu opfern?»

«Nun ja, ich will ehrlich sein: Ich habe einen Vaterkomplex. Ich bin in Internaten aufgewachsen, habe meine Eltern nie kennengelernt, trotz aufwendiger Recherche weiß ich bis heute nicht, wer sie sind, wer sie waren, warum sie zusammen waren, wieso sie mich zeugten … die üblichen Fragen. Klimt nahm mich an wie einen Sohn. Er öffnete mir alle Türen. Ich kam frisch von der Universität und stand wohl schon da unter Beobachtung einiger Verlage, weil ich in Sachen Marketing und Ego-Commerce einiges publiziert hatte. Ich wollte mich aber nicht einem dieser Großkonzerne andienen, also nahm ich vor drei Jahren sein Angebot als persönlicher PR-Assistent an. Was auch für mich eine grandiose Werbung war – von nun an standen wir immer gemeinsam vor der Kamera. Und ich darf Ihnen versichern, er stand in letzter Zeit verdammt oft vor der Kamera.» Er tupfte sich den Mund mit der Serviette, als könnte er so das ‹verdammt› ungeschehen machen.

«Sie müssen entschuldigen, es gibt hier kein Frühstück in dem Sinne, wie Sie es vielleicht gewohnt sind, aber ich denke, ein Croissant und ein Kaffee genügen?»

Sie nickte, und er orderte unauffällig. Er war einer dieser Männer, die in einem Restaurant nie laut rufen oder auffällig gestikulieren mussten. Die Kellner lauerten geradezu auf seine Bestellung, mochte sie auch noch so bescheiden ausfallen.

«Wo war ich?» Er sah sie mit koketter Neugier an, als wollte er ihren Kenntnisstand überprüfen.

«Ego-Commerce?»

«Nun, ich darf mir schmeicheln, diesen Begriff geprägt zu haben, in Analogie zu Social Commerce, Sie verstehen …»

«Natürlich!»

Martina war versucht, ihn an seiner Krawatte einmal im Raum rotieren zu lassen, bis auch noch das letzte Kleingeld aus seinen Hosentaschen geklimpert war.

«In aller Kürze: Social Commerce bindet den Kunden ins Verkaufsgeschehen ein.»

«Sollte man meinen, er kauft ja schließlich. Deswegen heißt er wohl Kunde.»

«Die Bindung ist eine emotionale», fuhr Wilson ungerührt fort. «Er soll das Produkt im Netz kommentieren, bewerben, durchaus auch kritisieren. Der Kunde wird auf gewisse Weise zum Koproduzenten. Ego-Commerce bedeutet folglich: Wir kreieren Prominenz mithilfe spezifisch designter User-Kampagnen, was den Vorteil hat, es kostet wenig, bringt aber viel, schlicht gesprochen.»

«Und der Vorteil der User?»

«Sie können jederzeit selbst prominent werden!»

«Versteh ich nicht.»

«Nine-Eleven, Sie erinnern sich, der Einsturz der Zwillingstürme.»

«Sehr witzig!»

«In der Folge